Белстат показал статистику за прошлый год: на четыре свадьбы в Беларуси приходится три развода. Расторгнуть брак сегодня легко — нужно лишь подать заявление и заплатить небольшую пошлину. Проблемы бывают с разделом имущества и решением вопросов по детям, однако в целом, если отношения не сложились, никто не заставляет супругов оставаться вместе. А вот в прошлом было совсем по-другому: много столетий развестись было практически невозможно, и даже в советское время это было большой проблемой. Рассказываем, как раньше разводились беларусы, с какими трудностями сталкивались и когда наконец получили возможность свободно разрывать неудачные браки.

От полной свободы до церковных запретов

В период до государственности, письменности и христианства вопрос расторжения неудачных отношений решали, похоже, просто: «У воды совершался языческий брак, у воды он и прекращался <…> муж и жена шли к проточной воде и становились каждый на противоположном берегу речки или ручья и, взявши за концы толстую холсту, тянули ее до тех пор, пока не разрывали, после того расходились куда им угодно и делались свободными», — писал исследователь Дмитрий Самоквасов.

В IX веке на территории современных Беларуси, России и Украины (а также частично Польши и стран Балтии) появилось средневековое государство восточных славян — Киевская Русь. В конце Х века христианство стало ее официальной религией и постепенно все больше и больше влияло на сферу личных отношений, в том числе и на разводы. Забегая вперед, скажем, что позиция церкви оставалась определяющей в жизни общества на этих землях вплоть до начала ХХ века.

Православная церковь рассматривала брак как вечный союз, но в определенных случаях считала возможным его расторжение. Решение о разводе принимал церковный суд, все другие вопросы (в том числе раздел имущества) бывшие супруги решали сами.

Основной причиной для развода была супружеская неверность. Но в этом аспекте существовало неравенство. Муж признавался виноватым, если у него была не только любовница, но и дети от нее (и даже такое правило появилось не сразу — сначала мужчина просто платил штраф и каялся в церкви). В случае женщины было достаточно факта измены (причем если ее изнасиловали, это не считалось причиной для развода). Обвинить женщину в прелюбодеянии можно было, даже если она ночевала не дома и не у родителей или общалась, ела и пила с другими людьми без разрешения мужа.

Среди других оснований для развода в первые столетия христианства на Руси, примерно до XV века, были:

- физическая неспособность к исполнению «супружеского долга», то есть к половой жизни (разводили только по желанию «неспособного» и при взаимном согласии сторон);

- растрата мужем приданого жены (например, он влез в долги и поставил благополучие семьи под угрозу);

- жестокое обращение с женой;

- совершение государственного преступления;

- уход в монахи одного из супругов;

- попытка женщины убить супруга;

- несправедливый оговор со стороны мужа, который подорвал репутацию жены;

- отсутствие супруга три года (например, ушел воевать и не вернулся).

Отдельная тема — бесплодие. Как правило, при отсутствии детей в этом винили женщину. Мужчина мог жениться даже в третий раз, если в первых двух браках не было детей. Официально такое основание для развода не было прописано в законах, однако на практике применялось, особенно знатью. Так, московский князь Василий ІІІ (Великое княжество Московское было отдельным государством, но религиозные законы там оставались примерно те же, что и на других православных землях бывшей Киевской Руси) добился развода с первой женой Соломонией из-за ее бесплодия, женился на Елене Глинской (дочери опального князя из ВКЛ Михаила Глинского), и та родила ему наследника — будущего Ивана Грозного.

Три года на доказательство сексуального здоровья

В середине XIII века на картах появилось Великое княжество Литовское (ВКЛ) — беларусско-литовское государство. Во второй половине XVI века оно объединилось с Польшей в общую федерацию — Речь Посполитую, существовавшую до конца XVIII века (при этом законодательство ВКЛ осталось прежним). Церковь (православная и католическая, а затем и протестантская) играла важную роль в жизни страны.

Любопытно, что даже тогда, после нескольких веков христианства, в ВКЛ встречались невенчанные браки. Например, крестьянка Аринка около двух лет жила с Федкой, они не венчались. После того как он начал ее бить, она ушла от него и стала женой Марка, с которым обвенчалась и имела детей. В 1556-м Федка захотел вернуть ее и обратился в суд — так этот случай попал в архивы (чем он закончился, неизвестно).

Эту историю раскопала историк Наталья Слиж, автор исследования «Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI-XVII стст.». По ее словам, тогда было два способа разорвать брак. Во-первых, он мог быть признан недействительным, если выяснялось, что в момент его заключения имелись закрепленные законом препятствия (жених и невеста были родственниками или кто-то из них уже был в браке и официально не развелся).

Вторым способом был собственно развод. Занимались этим в то время два суда — духовный и светский. Первый отменял брак, второй решал имущественные вопросы. Еще в первой половине XVI века духовенство часто жаловалось, что светские власти вмешиваются в их дела, но позже полномочия судов были точно определены.

У православных основания для развода были в основном те же, что и во времена Киевской Руси: измена, неспособность к половой жизни, «плохая совместная жизнь», желание уйти в монастырь и прочие. Все потому, что жители ВКЛ продолжали жить по тем же религиозным канонам, что и их предки.

Но, разумеется, были и отличия. Если во времена Киевской Руси пропавшего мужа или жену нужно было ждать три года, то в ВКЛ развести могли не ранее чем через пять лет отсутствия. Бóльшая конкретика появилась и с половой жизнью. Мужу давалось три года, чтобы доказать, что он способен исполнять супружеский долг. Если за это время ничего не получилось, жена при желании могла подать на развод ввиду импотенции супруга и уйти, забрав свои свадебные дары. Она в таком случае считалась обманом втянутой в брак.

Католические епископы, поясняет Наталья Слиж, негативно относились к идее развода, а вот при рассмотрении дел об объявлении брака недействительным обычно шли навстречу. Среди оснований для этого было не только обнаруженное родство супругов, нехристианская вера одного из них, импотенция. Бывало такое даже из-за неверности или плохих отношений в семье. А еще аннулировать брак могли ввиду нарушения общественных приличий: так, если мужчина разорвал помолвку с женщиной, то не мог жениться на ее кровных родственницах.

Еще одним способом решения проблемы у католиков было временное или пожизненное «разлучение от стола и ложа» (сепарация). Такая мера назначалась, если муж относился к жене плохо, бил ее так, что это угрожало ее жизни, а также по причине сумасшествия одного из супругов и даже несовместимости характеров. Впрочем, отсутствие гармонии в семейной жизни бывало поводом и для разводов. Например, вдова полоцкого воеводы Зофья после второго брака добилась развода с супругом именно по причине конфликтов.

Впрочем, иногда представители аристократии ВКЛ стремились не выносить сор из избы. Например, Криштоф Николай Дорогостайский хотел развестись со своей женой, изменившей ему со слугой. Но она принадлежала к могущественному роду Радзивиллов, и те сделали все, чтобы дело не дошло до суда.

В XVI веке в Европе началось движение Реформации, направленное на преобразование чрезмерно консервативной католической церкви. Это привело к появлению протестантизма. Отношение к разводу в нем было взято из учений лидеров этого направления, в том числе Мартина Лютера. Основаниями для расторжения брака он называл неверность, импотенцию, насилие, сознательный уход из семьи. Протестанты делали ставку на сохранение семьи, но все же не были категорически против развода. Ведь он предотвращал большее зло, которое могло бы случиться в случае сохранения неудачного брака.

Империя против разводов

В конце XVIII века русские в три захода — в 1772, 1793 и 1795 годах — аннексировали территорию Беларуси, разделив Речь Посполитую. В составе Российской империи беларусы оставались до революции 1917 года. Все это время наши предки жили по законам этой страны.

Российская империя была куда более консервативным государством, чем ВКЛ или Речь Посполитая. В прошлом там, как и везде, лишь церковный брак имел юридическую силу. Но когда во второй половине XIX века в Европе повсеместно стали признавать гражданский брак, Россия не пошла этим путем. Из-за этого в 1902 году она даже отказалась подписать Гаагскую конвенцию по международному частному праву, так как та предусматривала взаимное признание браков, заключенных в разных странах по их местным законам.

Как отмечала исследовательница Елена Белякова, в России XIX века брак мог быть расторгнут духовным судом по просьбе одного из супругов только по следующим причинам:

- измена;

- импотенция, имевшаяся еще до брака;

- лишение одного из супругов всех прав его состояния (например, дворянства) или ссылка в Сибирь с лишением всех прав;

- безвестное отсутствие одного из супругов не менее пяти лет.

Также расторгали брак при желании обоих супругов принять монашество, если они не имели малолетних детей.

Иск о разводе подавался руководству местной епархии. Священники должны были убедить супругов не разводиться. Если это не получалось, начиналось судебное разбирательство, на которое ответчики обязаны были являться лично.

С разводами из-за измены был нюанс. Даже признание вины со стороны неверного супруга не считалось доказательством и основанием для развода. Нужны были показания двух или трех непосредственных свидетелей измены, рождение детей вне брака, а уже только вдобавок к ним могли рассмотреть другие доказательства: письма, показания свидетелей, которые об измене знали, но не видели ее своими глазами, и так далее.

Казалось бы, это почти исключало возможность развода: сложно представить, что супружеская измена будет проходить при свидетелях. Тем не менее каким-то образом люди их отыскивали. Как иронизировала беларусская исследовательница Светлана Нечай, «судя по тому, как часто они (свидетели. — Прим. ред.) находились, приходится сделать вывод, что „оскорбленное лицо“ не набрасывалось на изменившего супруга с кулаками или бранью, а бежало к соседям и за руку тащило их в свой дом, пока „любовники не оправили приведенное в беспорядок платье“».

Если секс на стороне не получалось увидеть своими глазами, алгоритм действий был другой. Изучив ряд судебных дел «О прелюбодеянии», хранящихся в Национальном историческом архиве Беларуси, Нечай заметила, что стремившаяся к разводу жена нередко спрашивала соседей или знакомых о любовнице или любовницах жившего отдельно мужа. Как правило, ее охотно информировали. Желавший развода мужчина поступал по-другому. Например, он мог просто объявить, что бросившая его жена «добывает себе пропитание» тем, что занимается проституцией.

Впрочем, эффект все равно был мизерный. В 1913 году в Российской империи на 98,5 миллиона православных был оформлен 3791 развод (0,0038%).

Не лучшей ситуация была и с католической церковью, которая также выступала против развода (в церковных документах отмечалось, что брак между католиками прекращается «единственно смертью одного из супругов»).

Обходных путей было немного. Так, если супруг или супруга перешли в православие, то католикам можно было потребовать развода, причем в органах православной церкви, и Костел такой развод признавал. Например, в середине 1850-х годов помещик Виленской губернии, католик Куецевич, получил запрос от Литовской православной консистории о смерти его полуторагодовалой дочери в 1843 году. Куецевич сообщил, что никакой дочери не знал, с 1840 года не жил с женой: та ушла к ксендзу, оба перешли в православие и уехали. Православная консистория предложила Куецевичу начать бракоразводный процесс. В результате в 1861 году он получил официальный развод и право вступить в новый брак.

Также в католичестве, как и у православных, можно было признать брак недействительным, если оказывалось, что он был заключен неправомерно. В перечень оснований входили:

- вступление в брак по обману или принуждению;

- запрещенная степень родства между мужем и женой;

- венчание ксендзом, в паству которого не входили ни невеста, ни жених;

- отсутствие при венчании необходимого числа свидетелей;

- принадлежность к другой вере;

- физическая неспособность к половой жизни;

- двоебрачие.

Чтобы аннулировать такой брак, требовалось решение двух духовных судов, поэтапно рассматривавших дело. Лишь при двоебрачии было достаточно одного суда.

Если по делу о разводе или аннулировании брака был получен отказ, можно было подать жалобу в Римско-католическую духовную Коллегию Российской империи. Если и там не решали вопрос, то уже в Ватикан (но до него добирались единицы). Кроме того, некоторые, получив отказ на местах, обращались к светским властям, прежде всего в МВД (предположим, что таким путем могли пользоваться люди, обладающие влиянием). В этом случае дело все равно рассматривалось той же духовной коллегией, но с запросом из министерства.

Так или иначе по большинству жалоб католическая коллегия отказывала. Например, в 1867—1873 годах туда поступило 50 жалоб и апелляций по «бракоразводным делам», удовлетворено было 22% из них (в том числе три из восьми, присланных через МВД). Аннулировали браки католиков тоже нечасто, в 1878—1882 годах во всей империи было лишь 49 успешных дел.

Наконец, имелся последний вариант — уже описанная выше сепарация. Если примирить супругов не удавалось, власти епархии или лично епископ могли постановить, что те должны жить раздельно. Однако это было редкостью. В 1870−80-х годах в каждой из католических консисторий (орган управления при епископе) ежегодно находилось 20−40 сепарационных дел. Удовлетворяли в лучшем случае от двух до пяти прошений в год.

В своей статье Белякова приводит следующие данные о количестве разводов во всех конфессиях по всей Российской империи:

- 1840 год — 198 разводов;

- 1880 год — 920;

- 1890 год — 942.

В 1897 году на 1000 мужчин приходился один разведенный, на 1000 женщин — две разведенные. Неудивительно, что число незаконнорожденных детей было чрезвычайно высоким. Например, в 1867-м в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 19 342 родившихся ребенка, из них 4305 незаконнорожденных (22,3%); в 1889-м, соответственно — 28 640 и 7907 (27,6%).

Исследователи не дают такие цифры по Беларуси. Но очевидно, что если по всей империи число разводов не доходило до тысячи в год, то на территории нашей страны в лучшем случае речь шла о десятках.

Гражданский брак и быстрый развод

В 1917-м к власти в России пришли большевики. В начале 1920-х их власть утвердилась в восточной части Беларуси, в 1939-м — и в западной.

Революция стала огромным социальным взрывом, уничтожившим прежние традиции и условности. Церковь была отделена от государства, поэтому прежние правила сразу потеряли смысл. Но главное, что в условиях непрекращающихся войн и смен власти людям зачастую было не до регистрации отношений (которая до того была только церковной). В итоге Кодекс о браке, который ввели в 1927-м, узаконил то, что в народе называют «гражданским браком», а чиновники — «сожительством». Если мужчина и женщина жили вместе, вели хозяйство, а также воспитывали детей (если они у них были), то считались мужем и женой. Соответственно, при таком подходе формальным становился и развод: супругам было достаточно просто разъехаться и заявить друг другу о расставании.

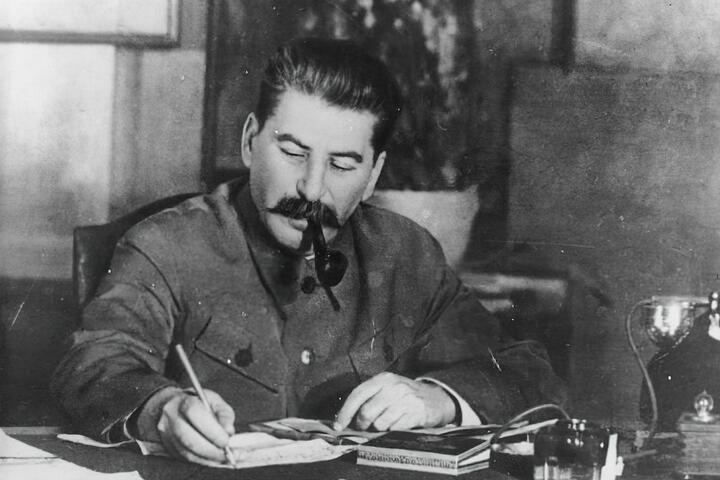

Пример подавали высокопоставленные чиновники. «Родители мои поженились, но, как часто бывало в те годы, не „расписались“. Так и прожили вместе более сорока лет», — рассказывал сын Анастаса Микояна, одного из соратников Иосифа Сталина.

Вообще в двадцатых в обществе наступила сексуальная свобода. Например, в 1920-м большевики первыми в мире на государственном уровне разрешили аборты. В то десятилетие не преследовали и за гомосексуальную ориентацию. Соответственно, упростились и другие процессы. Поскольку церковь отодвинули в сторону, разводы теперь регистрировали в ЗАГСах (в судах эти вопросы еще не рассматривали).

На рубеже двадцатых и тридцатых годов период экспериментов во всех сферах жизни закончился — и в сексуальной тоже. Отношения с людьми своего пола стали уголовно наказуемыми, аборты запретили, обсуждать секс в публичном пространстве стало нельзя. В 1936-м разводящимся стало необходимо лично являться в ЗАГС, в паспорта начали ставить обязательную отметку о разводе. Но обосновывать расставание все еще не требовалось.

Препятствием к разводу мог быть разве что финансовый фактор. Теперь за первый раз надо было платить 50 рублей, второй — 150, каждый последующий — 300. Насколько это была большая сумма? В тридцатые средняя зарплата в СССР составляла около 350 рублей. В этот период квалифицированные рабочие получали 230 рублей, ученые в вузах — от 300 до 330 рублей, врачи — 189 рублей. Это значит, что врачу, который хотел впервые развестись, надо было отдать более четверти зарплаты.

Допросы и объявления в газетах

В июле 1944 года власти перестали приравнивать сожительство к зарегистрированному браку. Лицам, которые жили вместе, разрешали оформить отношения, указав, сколько времени они уже вместе. В том же году в виде исключения позволили устанавливать факт незарегистрированного брака через суд — это было сделано для тех, у кого фактические супруги погибли или пропали в условиях Второй мировой. Но не все воспользовались таким правом: кто-то из-за незнания, кто-то — в условиях сталинских репрессий, которые никогда не заканчивались — не хотел лишний раз напоминать о себе государству. Да и не все, кто обратился с таким заявлением, смогли доказать статус родства.

Именно тогда, в 1944-м, значительно усложнилась процедура развода — фактически превратившись в семь кругов ада. Теперь брак можно было расторгнуть только через суд, в заявлении надо было обосновать мотивы развода. Более того, прежде чем обратиться в суд, объявление о намерении разрушить семью надо было опубликовать в местной газете! Его размещали в конце, рядом с афишами. И в нем следовало подробно изложить историю краха отношений и все претензии к супругу или супруге. Предполагалось, что это удержит многих от попытки развода, ведь не все захотят выносить сор из избы и стать объектом обсуждений всего города.

Но, как будто и этого мало, разводящимся еще нужно было пройти через допрос в прокуратуре. Наконец, не ситуации желающих жить вместе супругов разбирали на товарищеских судах. Считалось, что сохранить семью нужно любой ценой, особенно если есть дети.

Те дела, которые доходили до суда, рассматривались теперь в два этапа. Сначала суд первой инстанции выяснял мотивы развода и пытался примирить супругов. Затем истец или истица обращались в вышестоящий суд, который и принимал решение. То есть если раньше развод просто нужно было зарегистрировать в ЗАГСе, теперь люди были во власти суда, который решал, следует их разводить или нет.

«Мало того, попытка расторгнуть брак, даже если фактически семья перестала существовать, рассматривалась, как правило, как безнравственное, осуждаемое поведение со всеми вытекающими отсюда последствиями (публичным осуждением, исключением из партии и т.п.)», — писал исследователь Альберт Кощеев.

Спустя два года абсурд стал настолько очевиден, что в некоторых случаях разводы стали рассматриваться в упрощенном порядке (например, если один из супругов был приговорен к трем и более годам лишения свободы или имел хроническую душевную болезнь). Но прочие правила остались прежними. Сложная и громоздкая процедура была направлена на то, чтобы свести разводы к минимуму.

После Второй мировой войны обострилась вражда СССР с Западом, и в 1947 году советским гражданам запретили браки с иностранцами, а заключенные ранее — аннулировали. Официально нарушителям грозило лишение свободы на срок от шести месяцев. Но на практике было еще хуже — их осуждали по 58-й статье (Контрреволюционная деятельность), в которой шла речь об антисоветской пропаганде, шпионаже, измене Родине. Жертвами этого закона стали даже звезды советского кино — актрисы Зоя Федорова, завязавшая отношения с американским дипломатом Джексоном Тейтом, и Татьяна Окуневская, так и не выдавшая своего избранника.

Все это было проявлением сталинской консервативно-патриархальной политики в сфере личных отношений. Яркий пример: когда в начале 1950-х советский психолог Виктор Колбановский, уроженец Витебска, в своей статье отметил, что даже в социалистическом обществе брак разрушается «смертью, угасанием или непрочностью отношений», его жестко раскритиковали в печати. Автора винили в том, что он ставит «советскую ячейку общества» в зависимость от «биологических факторов», тогда как причина развода в социалистической семье может быть только одна, социальная: если партнер оказался «недостойным» членом советского общества, не вносящим вклад в его развитие.

От парткомов к полной свободе

В марте 1953 года Сталин умер. После этого советское общество стало постепенно раскрепощаться, немного смягчились законы (отменили запрет браков с иностранцами). Беларусский историк Александр Гужаловский писал, что, в отличие от сталинского патриархального общества, человек эпохи оттепели стал чувствовать себя центром своего мира. Увеличивались автономность и значительность каждого члена семьи. Все больше браков регистрировались благодаря свободному выбору, любви. При этом появилась установка на то, что брак может быть делом временным.

В итоге число разводов стало резко расти. В Беларуси в 1955 году их было 2397, а в 1965-м — уже 9734. По данным на 1962 год, около половины расторжений брака происходило из-за легкомысленности жениха и невесты. Гужаловский цитирует несколько типичных объяснений, озвученных во время суда: «Ганчарова я не любіла, калі выходзіла замуж, спадзявалася, што прызвычаюся да яго, але не змагла»; «Мы пазнаёміліся і назаўтра пайшлі ў загс, не ведаючы адно аднаго і не любячы»; «Я сам не ведаю, чаму я пакінуў жонку, я не разумею, што ёсць каханне».

Но сталинское законодательство продолжало действовать. Лишь в 1965-м, в начале брежневской эпохи, отменили сложный двухэтапный порядок рассмотрения бракоразводных дел. Теперь решения принимал сразу местный суд. Отменили и требование про объявление в газете. После этого число заявлений на развод, поступающих в беларусские суды, увеличилось почти вдвое.

Тогда же был разработан новый, третий по счету семейный кодекс и законы о браке и семье, которые начали действовать с 1969-го. Согласно им, в определенных случаях развод можно было оформить просто в ЗАГСе (если одного из супругов признавали безвестно отсутствующим, или недееспособным, или он был осужден на срок не менее трех лет). А суд должен был руководствоваться двумя принципами: сначала «принять меры к примирению супругов», а затем, «если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными», — расторгнуть брак. Основанием к разводу считался окончательный распад семьи, никаких других причин объяснять было не нужно. При этом муж без согласия жены не мог подавать на развод во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка.

Эта схема в общих чертах уже напоминала современную. Однако государство все еще продолжало вмешиваться в дела семьи. Теперь это происходило через партийные комитеты, существовавшие на каждом предприятии. Парткомы делали ставку на сохранение семей, поэтому по жалобам жены собирались партийные собрания, где разбирали дело «провинившихся» и желание разойтись с супругом. У парткомов был беспроигрышный аргумент: потенциальное исключение из КПСС в случае развода ставило крест на дальнейшей карьере. Таким образом часть пар убеждали остаться вместе.

Только в эпоху позднего СССР развод перестал восприниматься как клеймо. В 1987 году Советский Союз и вовсе оказался на первом месте в Европе по числу расторгнутых браков. При этом разводы были прежде всего городским феноменом: с 1970-х в Москве и Ленинграде, наиболее крупных советских городах, их число на 1000 человек доходило до 5,1−5,6 при среднем по стране 3,6. Основными причинами для расставания были алкоголизм одного из супругов, измена и аргумент «не сошлись характерами». Какова была ситуация в БССР, нам отыскать не удалось. Самые ранние данные относятся уже к 1995 году: тогда число разводов составляло 3,8 на 1000 человек.

Лишь с 1991 года, после распада СССР, разводы окончательно стали личным делом каждого человека.

Читайте также